Die Struktur einer Religion

Die phänomenologische Methode von Friedrich Heiler

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Thema „Religion“ zu strukturieren. Friedrich Heiler listet die folgenden Möglichkeiten auf:

1. Längsschnitt. Überblick über die einzelnen Religionen unter geographisch-historischen Gesichtspunkten. Er zeigt die einzelnen Religionssysteme im Nebeneinander und Unterschied, lässt aber nicht so deutlich die universale Gemeinsamkeit, das Wesen der Religion erkennen.

2. Querschnitt. Dieser kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen:

- Soziologischer Charakter. Stammes-, Volks-, Reichsreligion.

- Gottesbegriff. Polytheismus, Henotheismus, Monotheismus, Pantheismus, Panentheismus, Monismus.

- Lebensgefühl. Weltbejahend, weltverneinend.

- Psychologische Eigenart. Diesseitig, jenseitig, sinnliche und geistige, ästhetische, rationale, soziale, ethische, mystische.

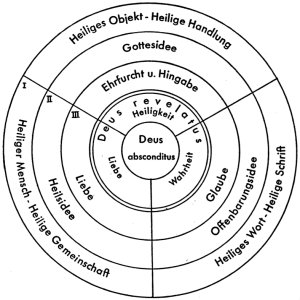

Konzept der Konzentrischen Kreise

Basierend auf der Mystik des Dionysios Areopagita wird die Struktur einer Religion in vier konzentrischen Kreisen von den äusseren Erscheinungen bis hin zum Göttlichen im innersten Kreis dargestellt:

- Äussere Erscheinungswelt bzw. institutionelles Element der Religion.

- Geistige Vorstellungs- und Gedankenwelt bzw. rationales Element der Religion.

- Psychische Erlebniswelt bzw. mystisches Element der Religion.

- Göttliches bzw. absolutes Element im Zentrum des Kreises.

Diskussion. Aus einer religionsübergreifenden mystisch-spirituellen Perspektive bietet das Konzept der konzentrischen Kreise vom Prinzip her einen brauchbaren Ansatz, ist jedoch von der Struktur und den Begrifflichkeiten her zu stark christlich geprägt, um auf andere Religionen ohne weiteres anwendbar zu sein. Um die von Friedrich Heiler angestrebte Universalität zu erreichen, müssten die verschiedenen Kategorien und Begriffe so angepasst werden, dass z.B. auch der Islam, der Buddhismus oder der Hinduismus in ihren diversen Spielarten abgebildet werden könnten.

Vereinfachte Struktur

Eine vereinfachte und für die meisten Zwecke ausreichende Struktur könnte wie folgt aussehen:

Transzendentes Prinzip

Jede Religion geht von übernatürlichen Mächten bzw. Geistern oder einem Absoluten bzw. einem höchsten transzendenten Prinzip aus, auf das alles Leben zurückgeführt werden kann und zu dem alles was ist in Beziehung steht. Im Christentum wird dieses Prinzip als Gott bezeichnet. » Absolutum ↑

Erklärung der Welt – Glaubenssätze

Religionen bieten ihren Anhängern eine Erklärung der über das rein Materielle hinausgehenden Zusammenhänge des Daseins in Form eines an den jeweiligen kulturellen Hintergrund angepassten Narrativs. Sie liefern Antworten auf die Fragen, worin der Sinn unseres Lebens besteht, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und wie wir uns verhalten sollen. Religionen bieten somit einen Rahmen, der dem Leben Sinn und Orientierung gibt. ↑

Anwendung – Moralische Grundsätze, Riten und spirituelle Praktiken

In ihrer praktischen Anwendung bieten Religionen moralisch-ethische Grundsätze und Regeln zur Lebensgestaltung, spezifische Riten sowie spirituelle Praktiken, um den Menschen in seinem geistigen Transformationsprozess zu unterstützen und dem Absoluten (Gott) näher zu bringen. ↑

Soziale Institution

Jede Religion verfügt über einen mehr oder weniger hohen Grad an sozialer Institutionalisierung. Emile Durkheim spricht in diesem Zusammenhang von einer „moralischen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, [und die] alle vereinen, die ihr angehören.“ Zur Institutionalisierung gehören in den meisten Fällen eine Priesterschaft, ein Gebäude als Treffpunkt für gemeinsame Riten und oft auch soziale Institutionen zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen.

Bezug zu Gesellschaft und Politik

Religionsgemeinschaften bewegen sich in einem spezifischen gesellschaftlich-politischen Kontext und sind darauf angewiesen, von der Politik bzw. den staatlichen Institutionen mindestens geduldet zu werden. In einer freiheitlich demokratischen westlichen Gesellschaft wird dies als Selbstverständlichkeit angesehen. In anderen politisch-historischen Kontexten war und ist dies jedoch nicht der Fall. In autoritären Systemen war und ist die Protektion bzw. Patronage durch den Herrscher bzw. die herrschende Klasse überlebensnotwendig für eine religiöse Gemeinschaft. Wer diese Patronage nicht besass oder besitzt, musste bzw. muss mit Verfolgung rechnen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Verfolgung verschiedener religiöser Gruppierungen in China.

V.a. in autoritären Systemen besteht die Tendenz staatlicher Organe, auf die Religion prägend Einfluss zu nehmen. Auch hierfür ist China ein gutes Beispiel, wo de facto nur staatlich kontrollierte Religionsgemeinschaften tätig sein dürfen. Auf der anderen Seite können Religionen bzw. deren Exponenten zu einem prägenden politischen Machtfaktor werden, wie z.B. in Iran.

Literatur

Heiler, Friedrich. Erscheinungsformen und Wesen der Religion, 1961. Stuttgart: Kohlhammer, 1979, 2. Jg.